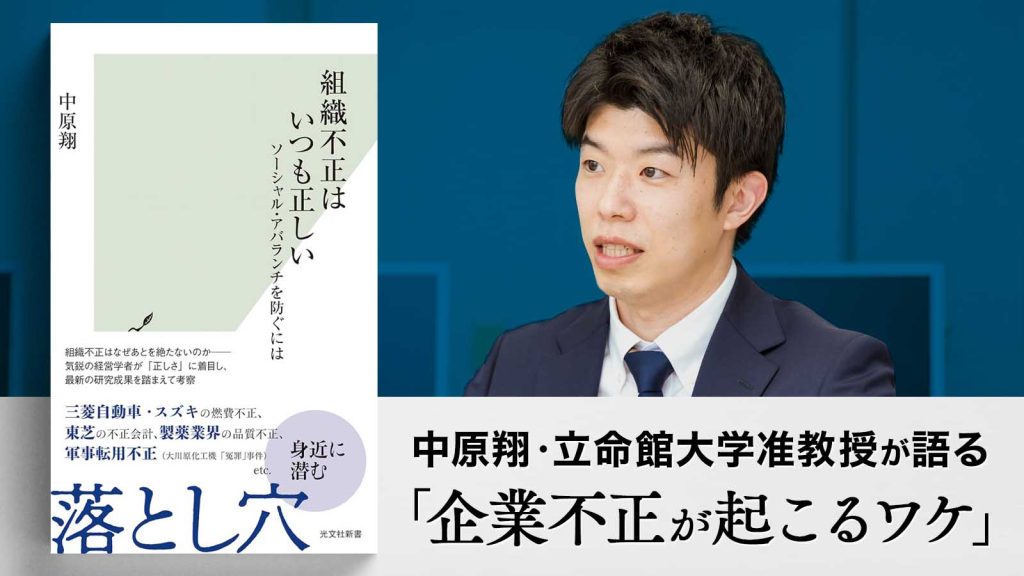

メーカーをはじめ、日本企業における組織不正が後を絶たない。そんな中、立命館大学経営学部准教授で30代の若手経営学者、中原翔氏が今年5月、『組織不正はいつも正しい――ソーシャル・アバランチを防ぐには』(光文社新書)を上梓した。燃費不正、不正会計、品質不正、軍事転用不正などを取り上げ、「正しさ」という切り口で、不正の起こる背景を分析する斬新な手法に注目が寄せられている。それにしても、「正しさ」とは対極にある組織不正がなぜ引き起こされるのか。本人に聞いた。

企業不正は「正しさ」が暴走することで起こる

――本書を手に取ると、まず『組織不正はいつも正しい』というタイトルに一瞬、「?」が湧いてしまいます。お書きになったきっかけと、タイトルに込めた思いを教えてください。

中原翔 私は経営学の中でも組織不正の研究をしているのですが、組織不正がメディアで報道される場合、不正を発生させた企業が良くなかった、具体的には、社風や経営トップの思考などを取り上げて「ここが不正の原因だった」と決め付けてしまうケースが多いように感じていました。

この点について、私自身は「なぜ組織の中で不正は常態化していたのか」という部分がクローズアップされていないことに疑問を持ち、あえて組織不正が「危うさ」ではなく「正しさ」という視点から不正が起きる仕組みを考えてみたいと思ったのです。それが本書を書いたきっかけです。

ただ、学術的には、組織不正をその組織における正統性や合理性から検討しようというアプローチ自体は一般的なもので、それをタイトルで表現したというのが正直なところです。とはいえ、正統性や合理性といった言葉では、学術色が強いと思い、「正しさ」という言葉を選びました。

――不正というと、「機会」「動機(プレッシャー)」「正当化」という「不正のトライアングル」によって引き起こされるというのが一般的な認識だと思います。

中原 おっしゃるように、不正をしようとする人は「大変注意深い人物で、不正の機会をうかがい、積極的に行う」と考えられていました。言うなれば、風変わりで特別な人が不正行為者として想定されていて、結果、組織不正は稀で常識とは乖離したものと思われていたのです。

ところが、むしろ最近は、実際に不正を行う人の多くは不正に無関心なことが多く、不正をしようと考えてもいなければ積極的な意思もない、周囲に溶け込んだ人であることが分かってきました。

ではなぜ、普通の人が不正を起こすのか。それは構造と実態のずれがあるからです。構造とは社外の基準や社内のルールなどで、実態とはそれを守る立場にある社員(個人)です。つまり、社内外で守るべき基準やルールとそれを守る立場にある社員(個人)のやり方がずれてしまっており、不正につながっているのだと思います。最終的にそのずれを解消しない限り、不正は常態化するのだと思います。

――「構造と実態のずれ」、そして個々人が考える「正しさ」がなぜ不正につながるのでしょうか。

中原 本書でも触れた東芝の不正会計のケースですが、ある期間における資金収支が100億円も改善されるメドがつかないにもかかわらず、トップは「100億円にチャレンジしろ」と指示しました。現場は、達成には時間がかかる旨を伝えましたが、最終的にはトップの指示に従い、短期間で売上高、そして利益を上げようとして無理が生じたのです。つまり、経営陣は「早く利益を出す」という社外的=市場的な「正しさ」に基づき行動し、現場は「トップの指示に従い、短期間で利益を出さなければいけない」という社内的=営業的な「正しさ」がプレッシャーになった。つまり双方の時間軸がずれていたのです。

ただし、経営陣が売上高や利益目標を掲げて、現場である事業部門に達成を促すことは、どの組織でも当然に行われていることです。ですが、その金額は企業により大小はあるものの、経営と現場の時間軸がずれることで、どの企業でも東芝のような不正が起こりうると言えます。事実、これが不正会計につながっていき、ひいては東芝の存続を脅かすことになったのです。

――本書では不正会計や燃費不正、品質不正など、さまざまなケースが取り上げられていますが、それぞれが「正しさ」を求め積み重ねていった結果、組織や社会が沈んでいくことを「社会的雪崩(ソーシャル・アバランチ)」と名付けています。社会的雪崩について、具体的に教えてください。

中原 実は、本書でも述べたように「社会的雪崩」という言葉は私自身の造語なのです。ご指摘のように、本書ではさまざまな不正のタイプを挙げて、「正しさ」から不正が起こる仕組みを解説してきました。その一方で、これまでの組織不正研究を通して「正しさ」が突き進むことの怖さも実感していたので、それを表す言葉はないかと考えていました。各々が自分の「正しさ」を追求することで、社会や組織が崩れていく……これって雪崩の現象に似ているじゃないかと気付き「社会的雪崩」としました。

例えば、誰しも自分の理想の働き方や正義感のようなものがあって、仮に根拠がなくても、そうした「正しさ」を貫きたいと思うことはあるはずです。しかし、その「正しさ」は周囲にも伝わり、他の人がそれに乗っかって仕事をしていく。ただし、そのような「正しさ」が「本当に正しいのか?」ということは、多くの場合、逐一検証されません。

ですから、個人が「正しさ」を追求することが、まずはその周辺、いつしか組織全体へと伝播していき、その不正が加速していったり、最悪の場合は組織が破綻したりすることにもなりかねないと考えています。本書は、その意味での警鐘なのです。