不祥事発生、そのとき、社外取締役は……

(前編から続く)――弁護士、公認会計士といった「士業」の女性たちにもオファーが集中しているようです。

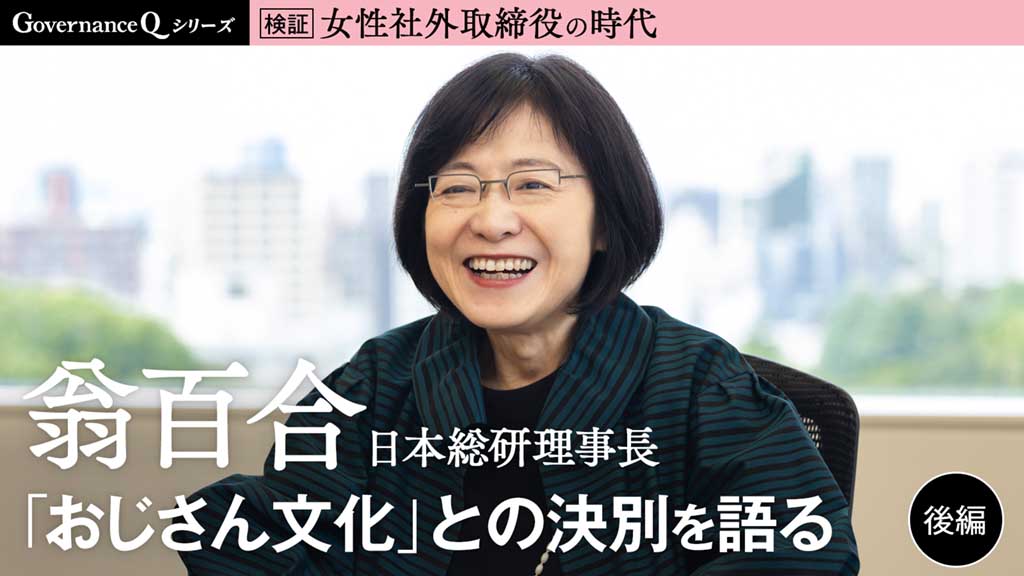

翁百合 弁護士や会計士の方は監査役や、(委員会設置会社の)監査委員といったポジションに就かれることが多いですね。エコノミストも、経済を俯瞰してみられると思いますが、例えば「米国の景気は今後こうなるのでは」「その為替相場の前提は少し甘いのではないか」といったことを指摘するだけでなく、社外取締役は、会社の意思決定やモニタリングに関する責任が求められます。その点で、起業などの経営の経験がある方へのニーズは高いのではないか、と思われます。

――社外取締役の責任について言うと、不祥事や不正といったリスクを感知することも含まれると思いますが、反面、プレッシャーも非常に重いはずです。

翁 本当に重責です。企業の取締役は善管注意義務を負っています。もちろん、社外取締役の義務でもある。だから、企業が不祥事を起こさないように努めなければなりません。例えば、独占禁止法。独禁法についての正しい理解が会社の隅々にまで定着していれば、カルテルなどは起こりようがありませんが、それでも多くの企業で起きてしまうのが現状です。また、社外取締役は、本社はある程度見渡せても、不正や不祥事がその傘下の事業子会社で起こるケースも多い。言うなれば、社外取締役の目の届かないところで起きてしまう可能性もあります。

――実際、翁さんは過去、日本郵船でも社外取締役を務められていますが、2014年には海運大手の価格カルテル事件が発覚しています。自動車を輸出する船便の貨物運賃をめぐり、価格カルテルを結んだのは独禁法違反(不当な取引制限)に当たるとして、公正取引委員会が海運大手など4社に対し計約227億円の課徴金納付命令と再発防止などを求める排除措置命令を出しました。

翁 日本郵船のカルテルについては、社長や担当取締役のみならず、社外取締役や監査役も独占禁止法への対応が大事であることは日頃から発言していましたが、残念ながら、未然に事態を把握することはできず、責任を感じています。また、いくら経営をモニタリングしているつもりでも、これもまた残念なことですが、社外取締役が現場で発生する問題を検知するのはなかなか難しいことがわかりました。

不祥事が発生してしまった場合、社外取締役に出来ることは、執行側に不祥事が起こった原因をしっかりと特定し、いかに同じような問題を再発させないよう監視するかということではないでしょうか。当時は、経営者と一丸となって社内会議に積極的に参加して、再発防止の取り組みを進めようと呼びかけました。

社外取締役はこういう時に企業カルチャーを良い方向に変えることには貢献できる面があると思います。もちろん、日々の予防への取り組みの積み重ねを行っていても、不祥事などを100%防ぐことはなかなか困難です。予想もしないようなことが、経営ではどうしても避けられません。企業は“生き物”なので、社外取締役には、そういう非常事態にも柔軟に対応できる“胆力”が必要であると考えています。やはり、責任はとても重いと痛感する日々です。