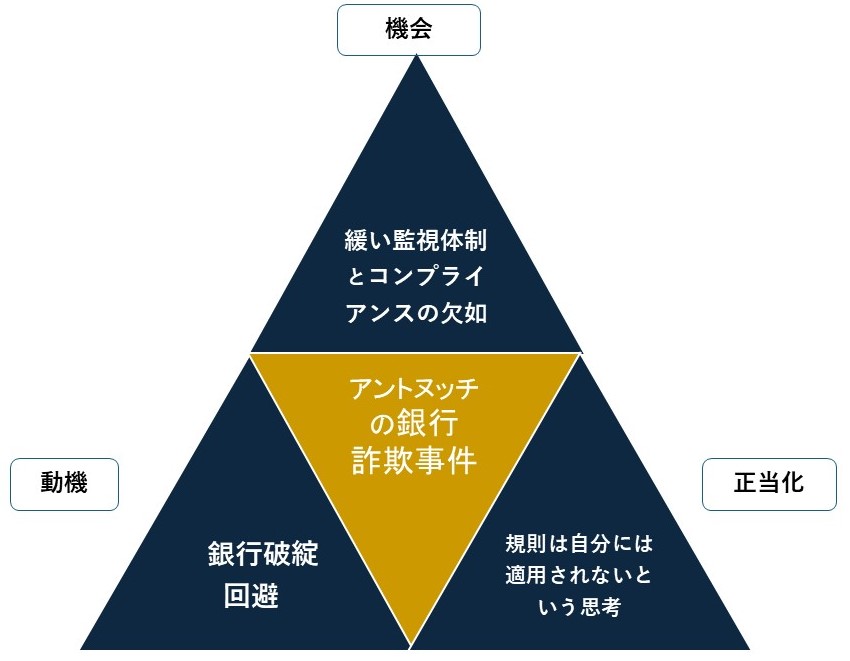

アントヌッチの銀行詐欺事件と「不正のトライアングル」

アントヌッチの不正行為を「不正のトライアングル」(動機、機会、正当化)の観点から分析する。インタビューでの発言により、3つの要素がすべて揃っており、このケースも、不正行為が発生するメカニズムを示す典型的な事例と言える。

(1)動機

銀行破綻回避

「我々には2億1000万ドルの借入金があり、3カ月以内に期限が迫っていたが、自己資本比率が10%を下回っていた。しかし、規制当局からは『どんな手段でも構わない』と言われた。私は資金を手に入れる必要があった」

金融危機の影響で、パーク・アベニュー銀行が資金難に陥り、破綻を回避するための資金調達が急務となったことが大きな動機となった。

(2)機会

緩い監視体制とコンプライアンスの欠如

「内部監査役はまったく報告してこなかった。それがなぜかは今でも分からない。恐らく、銀行が破綻したら自分自身が職を失うことを恐れていたのだろう」

銀行内部での監査体制が緩く、アントヌッチ自らの権限が圧倒的であったため、不正を行う機会を得やすい状況にあった。内部監査や規制当局の監視が十分でなかったことを利用して、不正な取引を行った。

「私は自分の怒りを利用して、周囲を威圧することで有利に立ち回っていた。彼らは私に挑戦しなかった」

また、彼は自らの立場と権限を利用し、威圧的な態度や言動で、理事や監査役らからの追及を回避していた。

(3)正当化

規則は自分には適用されないという思考

「自分のキャリアを振り返ると、法律や規則は自分には適用されないと考えていた。これが私の“ノーマル”った。だからこそ、プライベートジェットに乗ったり、高級なレストランに行ったりしても、罪悪感はなかった」

「規則は自分には当てはまらない」という思考を持っていた彼は、自身の行為を「状況に応じたビジネス上の判断」として捉え、法や規制を無視することに対して罪の意識を感じていなかった。自らは特別な存在であるから規則に従わなくても問題ない、と自己中心的に考え、他人や規制を軽視する傾向があったことを認めている。

*

アントヌッチの事例は、個人の欲望と倫理観の欠如による企業全体への影響、そして金融界における規制と監査の重要性を示している。この転落劇は、単なる一人の人物の失敗にとどまらず、業界全体に潜む問題を浮き彫りにし、倫理の欠如が企業の未来をどれほど左右するかを考えさせるものと言えよう。

ACFE本部リソース

ACFEアメリカ本部によるアントヌッチへのインタビューは、以下のACFE公式ポッドキャスト(無料)で聴くことができる。

・Confessions of a Convicted Fraudster - Charles Antonucci - Fraud Talk - Episode 128

YouTube ACFF公式チャンネル *すべて英語 (32分23秒)

https://youtu.be/xdEgJ781Sow?feature=shared

・Confessions of a Convicted Fraudster

ACFE公式ウェブサイト ポッドキャスト(YouTubeと同内容)*すべて英語

mp3にてダウンロード可

https://www.acfe.com/fraud-resources/podcast/podcast-detail?s=january-2023-confessions-of-a-convicted-fraudster

(最終回 #10 前編 は2025年3月28日公開予定)