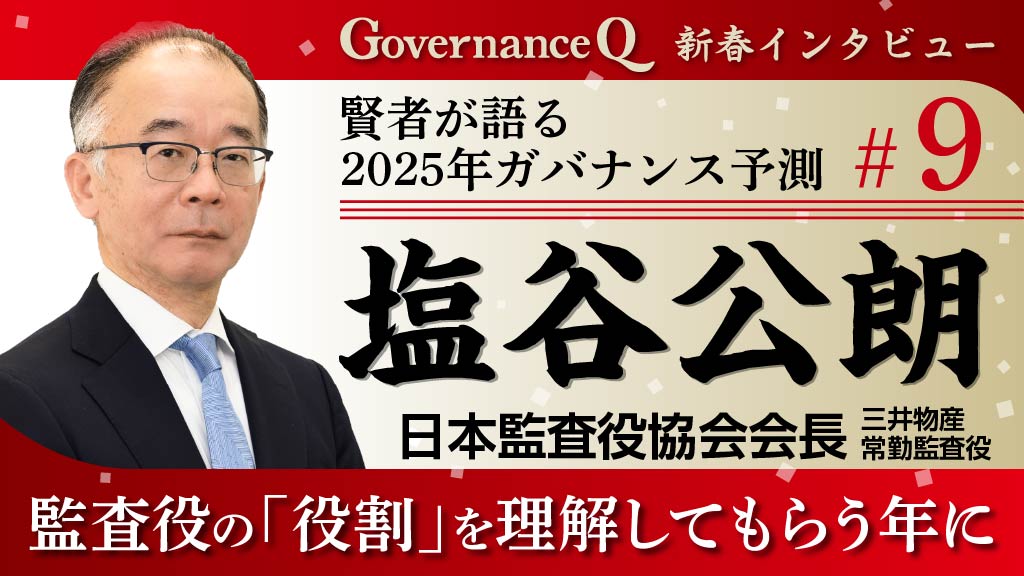

斯界の賢者たちに自らのガバナンス論を語ってもらう「Governance Q」の2025年新春連続インタビュー第9弾は、企業の“目付け役”でもある「監査役」を束ねる日本監査役協会の塩谷公朗会長。

監査役は、会社の機関設計が違うと監査等委員、監査委員ということになるが、最近はまとめて「監査役等」と呼ばれる、会社法では取締役と同じ「役員」とされる重要なポジションだ。年々、監査役等の負荷が高まっている半面、その重責に比べて社会的な評価や認知度は必ずしも高くない。そんな状況を塩谷会長はどう考えるのか。コーポレートガバナンス、サステナビリティ(持続可能性)、そして不正予防・検知の面から、2025年、監査役等のあるべき姿を聞いた――。

設立50年を迎えた監査役協会、責任は増す一方

監査役等に対する期待は、コーポレートガバナンス改革の中で、年々増しています。そもそも、商法・会社法改正の歴史は「監査役の権限強化の歴史」とも言われるほどです。

この10年間で見ても、さまざまな改革が行われました。例えば、2015年に策定された「コーポレートガバナンス・コード」の中に〈(監査役は)自らの守備範囲を過度に狭く捉えることは適切でなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会においてあるいは経営陣に対して適切に意見を述べるべき〉との文言が入りました。

これは大きな意義のあることですが、逆に言えば、監査役等への期待の裏返しだと受け止めています。監査役等はその職責を果たさなければなりません。

ただ、監査役等の活動は外からはなかなか分かりづらい。そもそも、監査役は資格試験を受けて就任するものではありません。社長を目指して会社に入る人はいるでしょうが、監査役になろうと思って入社する人はまずいない。その人のキャリアの終盤で監査役に指名され、初めてその制度や権限を学ぶというケースが圧倒的に多いのです。

さらに監査役等は1社当たり上場会社でいえば平均3.5名、それ以外では1名という会社も少なくなく、平均2.3名です。そのため、相談相手は限られます。少しでもネットワークを広げてもらい、何かあった時に参考になる情報を得ることができる“場”が必要です。監査役協会はこういう“場”の提供を含め、監査役等の活動をずっとサポートしてきました。

私自身、実際に三井物産の監査役になってみて、これは大変な仕事だと痛感すると同時に、非常に重要な仕事であると心底思っています。他の監査役等のみなさんもそうした思いなのか、協会が開催するセミナー等のイベントにも積極的に参加してくれています。あるいは、協会が監査役等としての悩みを共有できる場になっていることの証左なのかもしれません。

時代の変化とともに、監査役等にも「説明責任」がより一層求められるようになりました。監査役等一人ひとりが、監査報告書のみならず有価証券報告書などにおいても適切にその活動状況を開示していくことが求められる時代なのです。

取締役会の実効性評価と並んで監査役会の実効性評価の結果を開示する企業もあり、この流れは強まる一方で、将来的には、社外のステークホルダーとのコミュニケーションをさらに求められることも増えるでしょう。

そんな中、24年に日本監査役協会は設立から50年を迎えました。昨年の50周年を記念した全国会議で私は、「昔は『閑散役』などと揶揄された時代があったと言われるが、今となると、もはや遠い過去のことではないか」といったあいさつをしました。

今の監査役等はかなり忙しく、広範な活動により企業の現場での理解は相当深まっているのに、経済メディアなどではまだまだ、そうした昭和から平成初期までの認識が続いていて、経営者や市場関係者がいまだに過去と同じ認識でいるようです。

会社法でどんどん権限が強化される一方、その責任も以前に増して重くなるばかりなのです。それを反映してか、この10年間で見ても、協会の会員数は着実に伸びて、昨年は7798社、登録者数は9676名になりました(24年12月末時点)。

そうした中、これから力を入れていきたいのは、例えば、社外の非常勤の監査役等の人たちの参加です。完全子会社の場合、非常勤で親会社の部長といったポジションの方が監査役等を兼務しているケースもあります。常勤の監査役等だけではなく、そうした方々にもしっかりと職責を果たしてもらいたいのです。協会としてどのようなサポートができるのか、今、考えています。