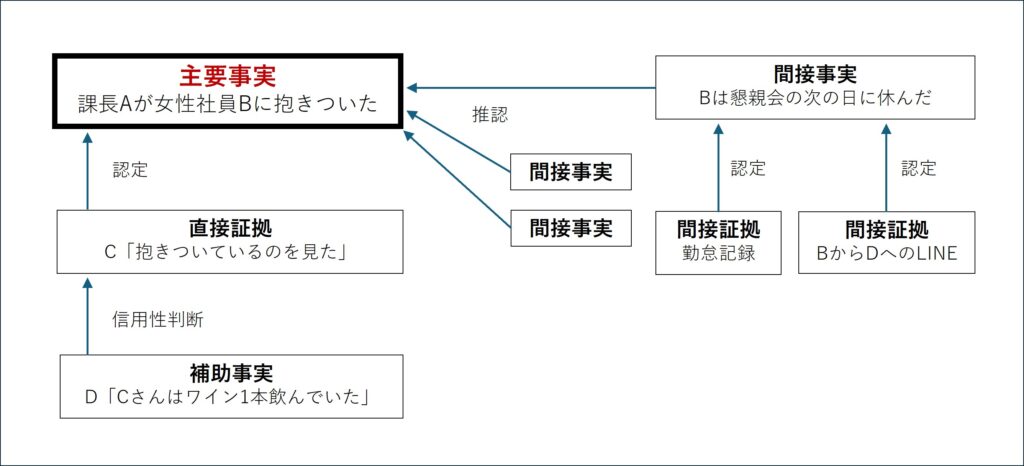

そして、この「抱きつき」という主要事実の周りには、数々のその他の事実や証拠が存在する。例えば本件では次のような事情があったとしよう。

• Bさんは「2025年10月12日の21時ごろ、部署の懇親会が終わって店の前に出たとき、A課長から抱きつかれた」と言っている。

• A課長は「俺はそんなことはしていない」と言っている。

• Cさんは「A課長がBさんに抱きついていたところを見た」と言っている。

• CさんはBさんの同期である。

• Dマネージャーは「Cさんは懇親会で、一人でワイン1本あけていた」と言っている。

• DマネージャーはBさんとCさんの直属の上司であり、A課長の部下である。

• Dマネージャーは「Bさんと方向が同じだったので駅まで一緒に帰ったが、そのときBさんが泣いていた」と言っている。

• Bさんは次の日、会社を休んだ。事前に有給申請などはなく、当日になってDマネージャーの業務用携帯電話のLINEにBさんから「体調が悪いため本日はお休みします」と連絡があった。

• Cさんは「懇親会の何日か後に、Bさんから『懇親会で課長に抱きつかれた』という相談を受けた」と言っている。

• Eさんは「A課長はよくBさんのことを褒めていた。『気がきくよね』『良い子』『素直』などと言っていた」と言っている。

• EさんはA課長の部下である。

このように、ハラスメント事件が発生し、関係者にヒアリングをすると、上記のような雑多な事情がわ~っと出てくる。上記は本件主要事実に関係がありそうなものを簡略化して挙げているが、実際には、関係あるのかどうかが分からない事実や証拠(になりそうなもの)が、他にもあれこれ混ざっている。

事実認定をする人は、これらを項目ごとに整理しなければならない。具体的には、「直接証拠」「間接証拠」「再間接証拠」「間接事実」「再間接事実」「補助事実」などに事実や証拠を分けていく。

「直接証拠」とは、「要証事実である主要事実を直接に証明できる内容を持つ証拠」である*5。例えば、売買契約が問題になっている訴訟で売買契約書が出てきたら、その契約書は売買契約の締結という主要事実を直接に証明することができるので、契約書が直接証拠に当たるといえよう。

*5 司法研修所編『改訂 事例で考える民事事実認定』9頁(2023年)法曹会

では、本件では「直接証拠」はあるだろうか? あるとしたら、どれが直接証拠となるか?

直接証拠「目撃証言」だけでは弱いときの“事実”の組み立て

答え、それはCさんの「A課長がBさんに抱きついていたところを見た」という目撃証言である。

目撃証言がある! これは紛れもない直接証拠である。A課長、敗北!……といきたいところだが、ここで終わってはいけない。このCさんの供述は、本当に信用できるのだろうか? ここで私たちは「補助事実」を検討しなければならない。補助事実とは、「証拠の証拠力を判断する際に使用される事実」のことである*6。

*6 前掲『事例で考える民事事実認定』10頁

この点、本件では、Dマネージャーの「Cさんは懇親会で、一人でワイン1本あけていた」という供述がある。ワイン1本はなかなかのアルコール量である。Cさんはそんな酔っ払った状況のことを正確に覚えていると言えるのだろうか? ここではCさん自身の別の発言も補助事実になりそうである。

つまり、Cさんは「懇親会の何日か後に、Bさんから『懇親会で課長に抱きつかれた』という相談を受けた」と言っている。もしかしたらCさんは、Bさんから相談を受けたことで、「A課長が抱きついた」と思い込んでしまい、それを見た“かも”しれない、と、曖昧な記憶のままに述べているのではないだろうか?

もう少し調査をしたら、「Cさんが見たのは他の事象で(例えばA課長と部下が肩を組んで社歌を歌っていたなど)、単にそれと見間違えただけだった」ということになるのではないだろうか?

――このように、「あー、直接証拠だけではちょっと弱いわー」ということはよくある。しかしここで諦めてはいけない。次は間接事実に注目したい。間接事実とは、「要証事実である主要事実の存在を推認させる、あるいは推認を妨げる事実」をいう*7。

*7 前掲『事例で考える民事事実認定』9頁

本件では、Dマネージャーが「Bさんと方向が同じだったので駅まで一緒に帰ったが、そのときBさんが泣いていた」と言っている。この供述が信用できるとすれば(ここで前述の補助事実の収集と検討をすることになるだろう)、「直後にBさんが泣いていた」という間接事実が認定できる。

この事実は、Bさんが次の日突然、会社を休んだという事実と合わせると、少なくともBさんは懇親会の場で何か辛いことがあったのだな、ということを思わせるものであり、「抱きつき」事実を推認させると言えそうである。なお、Bさんが会社を休んだという間接事実は、例えば社内の勤怠記録を間接証拠として認定可能である。

また、先ほどの、BさんがCさんに相談したという事実が認定できれば、これも間接事実として使えそうだ。さらにEさんの「A課長はよくBさんのことを褒めていた。『気がきくよね』『良い子』『素直』などと言っていた」という供述からは、A課長がBさんに好意を持っていたということが導かれ、主要事実の推認に一役買いそうである。

EさんはA課長の部下なので、わざわざA課長に不利になることは言わないとも思われ、そうするとA課長に不利なこの供述には信用性が認められる(ただし、EさんはA課長を嫌っていたという別の事実が判明すると、信用性判断は逆に傾くであろう)。

以上のほか、これらの間接事実を推認させる事実があれば、それは「再間接事実」と呼ばれる。

このように、補助事実や間接事実、間接証拠を論理的に組み立てて、主要事実の認定を目指す。これが事実認定である(なお、本件では、以上の事実のほかにもう一声、何かほしいところではあるが……)。

本人が自白してなくても諦めない

ところで本件において、A課長が自白しており「私がやりました」という一筆にサインをしていた場合はどうなるだろうか(なんでそんな一筆があるんだ? という疑問については、ヒアリングを行った“有能”な人事部長が、その後の紛争を見据えて即時に供述調書的なものを作成し、A課長にサインをさせていた、ということとしたい)。

この場合、当該一筆は、A課長が抱きついたという主要事実を直接証明できる内容を持っているため、「直接証拠」となる。そして、この証拠の信用性はかなり高そうである。なぜなら、A課長自身にとって不利益となることが書いてあるからである。

自分に有利なことが書いてある書面であれば、「そんなものはトラブルを自分に有利に解決するために書いた嘘っぱちだ」と突っ込むことができるが、不利益なことが書いてある場合はその逆となる。

もちろん、A課長が人事部長に脅されて書いた一筆である可能性も無くはないため、これがあるだけで油断してはいけないのだが、とはいえ、こういった自白は一般的に証明力が高いとされる。だとすると、この一筆を持って事実認定完了、となることもありそうである。

したがって、ハラスメント事件の調査にあたっては、やはり、行為者とされる人物が自白してくれるかどうかが重要となる。自白があると話が早いのである。

これに対し、行為者が「私はそんなことやっていない!」と事実を否認すると、懲戒処分などを諦めてしまうことになりがちである。調査担当者としては「『やってない』って言われちゃったら、もうどうしようもないですよ」という気持ちになるのも理解できる。

しかしながら、ここまで見てきたとおり、直接証拠がないような場合であっても、地道に間接事実を積み重ねることで主要事実を立証することができることがある。事態の解決のためには、自白がないからといって直ちに諦めず、粘り強く証拠を集めることが求められる*8。

*8 とはいえ、調査対象を広げてヒアリングをしまくったりすると情報管理が困難となる。なかなか難しい問題だが、情報漏洩については留意が必要である。

事実認定には他にもルールがいっぱい

訴訟における事実認定に関連しては、自由心証主義や弁論主義など、他にもさまざまなお約束が存在する。

自由心証主義とは、ものすごく乱暴に言うと、裁判官は、裁判で出てきた一切の資料などから自由に結論を導いて良い、という考え方である。この反対が法定証拠主義で、「こういう証拠があったら、こういう事実認定をすること」と、ルールで決めてしまうことをいう。

自由心証主義のほうが、複雑化したこの世界において妥当な結論を導きやすいため、我が国ではこちらが採用されている。自由心証主義は、裁判官に対して一定の信頼があるような国家でこそ採用できる原理である。

とはいえ、裁判官は、当事者が主張していないことを判決の基礎とはできないよ、それから証拠を集めたりするのは当事者や弁護士の仕事であって裁判官の仕事じゃないよ……というのが弁論主義である。

なお、これまでの話は基本的には民事事件の場合の話となるため、刑事事件の場合は、また別のしきたりが存在する(これが結構違う)。

以上のとおり、事実認定はなかなか奥が深い。ビジネスパーソンのみなさんが、この面白さに少しでも興味を持っていただけたようであれば、幸いである。

(毎月1回連載、次回12月頃配信予定)