通報内容を分析し、教育・評価・マネジメントに生かす好循環が生まれた

2024年7月に運用を開始した当初、通報件数はゼロだった。制度が機能していないのではないかと不安を覚えたという。

「通報がないことは必ずしも悪いことではありませんが、良い兆候とも言えません。制度が認知されていないのか、利用しにくい要因があるのか、判断がつかない状況でした」(福井氏)

しかしその後、状況は一変する。ある時期から通報が集中的に寄せられるようになり、現在では当初見込んでいた件数の通報を受け付けるようになった。

「通報件数が増えたことで、早期対応や改善につながるケースが明確に増えました」(福井氏)

特に大きな変化は、〈報告しやすい雰囲気〉が社内に広がったことだ。匿名で相談できる安心感が信頼につながり、ハラスメントや労務トラブルの未然防止に寄与している。

導入から1年半が経ち、制度は確実に根付きつつある。通報件数の増加は、制度が従業員に認知され、信頼されている証といえる。匿名性が守られることで、これまで表面化しなかった問題も顕在化するようになった。

制度の最も大きな効果は、組織の透明性が向上したこと。現場で起きている問題がフィルターを通さず経営層に届くようになり、経営層は実態を正確に把握し、迅速な対応が取れるようになった。

また、問題を早期に発見・解決できるようになったことも成果だ。従来は従業員が退職してから問題が発覚するケースもあったが、現在では“芽”の段階で対応が可能になり、定着率向上にも寄与している。

「通報内容を分析することで、組織的な課題の傾向を把握できるようになり、教育・評価・マネジメント研修に反映する好循環が生まれています」(福井氏)

内部通報は「組織を強くするための仕組み」へ

「私たちは、内部通報制度を〈問題を摘発する仕組み〉ではなく、〈組織を強くする仕組み〉として捉えています」と福井氏は語る。

人手不足が深刻化する中、従業員の声に耳を傾け、働きやすい環境を整えることは、企業の持続可能性に直結する。内部通報制度は、単なるコンプライアンス対応ではなく、組織を強化するための戦略的ツールとなる。

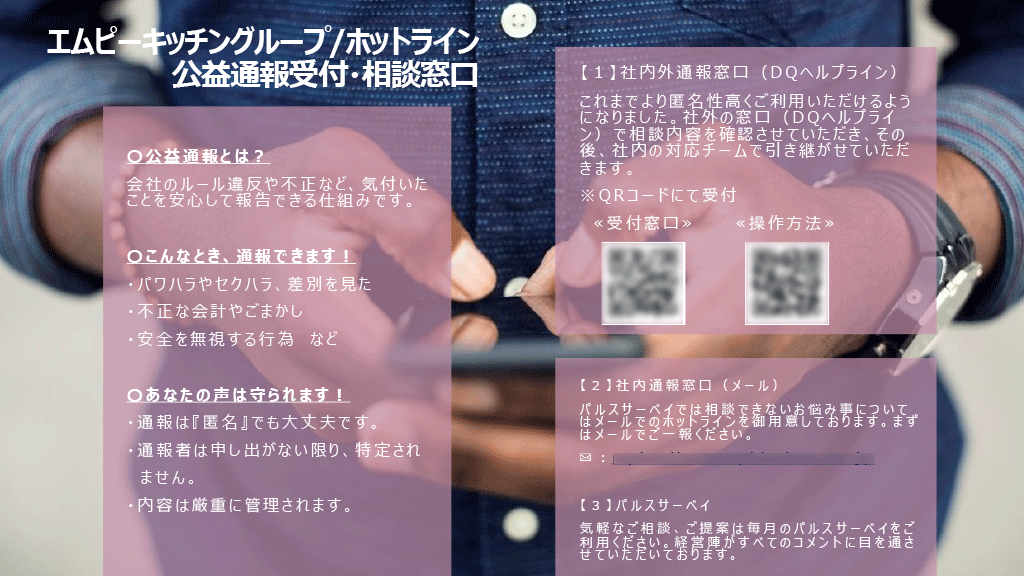

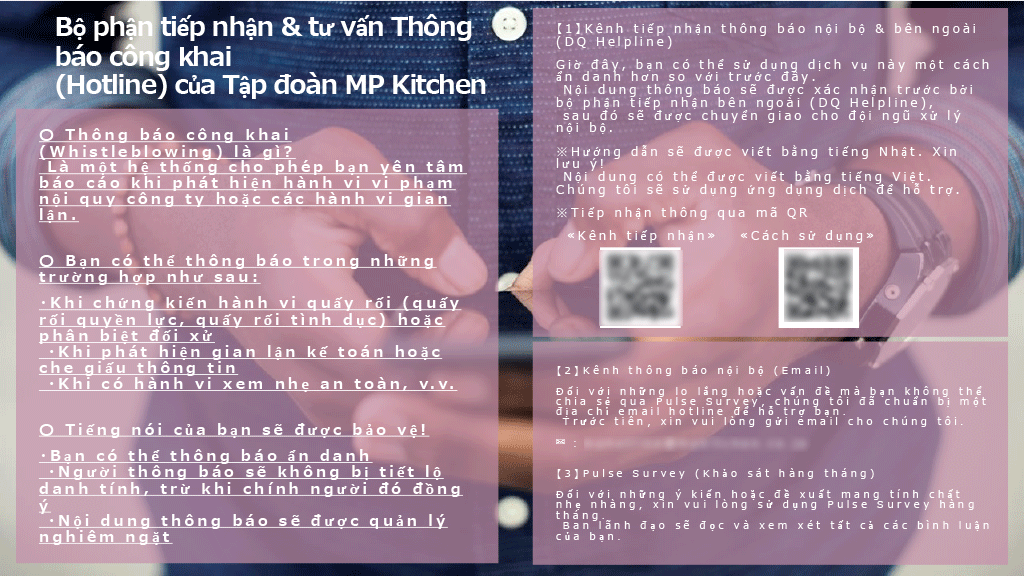

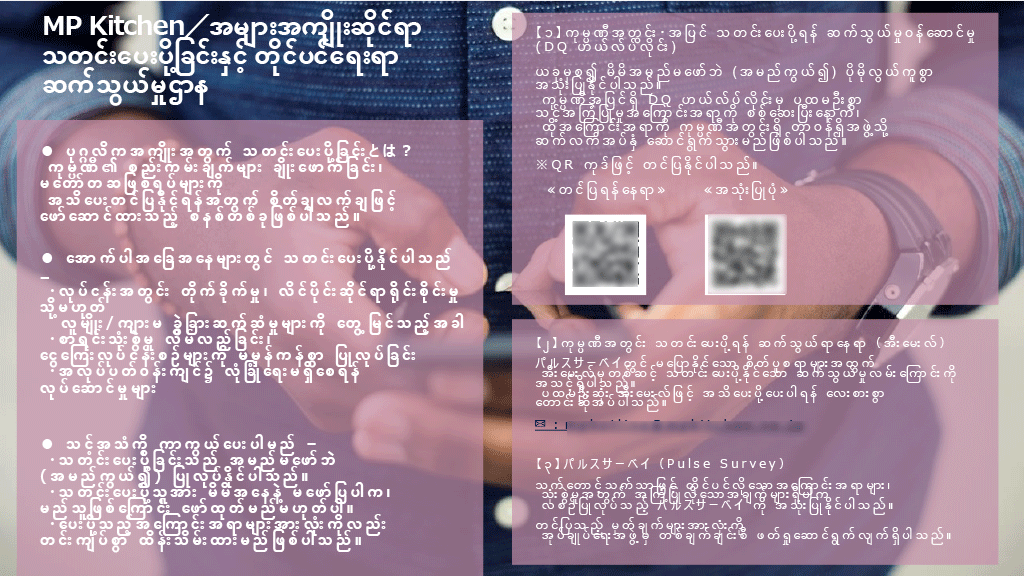

重要なのは、制度を整えるだけでなく、実際に機能させることだ。外部窓口の設置、匿名性の確保、QRコードを活用した利用しやすい仕組みづくりなど、現場の実態に即した工夫が求められる。

「声を上げた従業員が守られるだけでなく、その声が会社の成長や改善につながる――そんな文化を根付かせたい。今後もDQヘルプラインの運用を軸に、管理職教育や職場環境のモニタリングを強化し、従業員一人ひとりが安心して働ける企業づくりを進めていきたい。〈現場からの声を会社の進化のきっかけに〉という思いを大切に、より健全で信頼される組織運営を目指します」(福井氏)

(取材・構成=編集部)